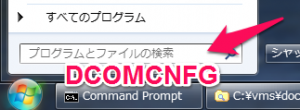

iOS版Googleマップアプリがリリースされて以降、「地図アプリはGoogleマップできまり!」って思考停止してませんか?私はしてました。

ここでハッキリさせておきましょう。地図アプリに重要なのは地図データだけじゃないって事を。

標準マップアプリの良いところは、現在地の進行方向をキッチリ▽で表示してくれる点です。

これは電子コンパスとジャイロセンサーを使ってiPhoneの向きを検出して表示を回転させる機能です。

旧マップアプリもできたんですが、現行のGoogleマップアプリは前方範囲の▽を表示してくれません。どっちを向いているのかイマイチ分からないんです!

Googleマップは3Dモードにするとヘッディングアップになるので進行方向が上になります。じゃあそれでいいかと思いきや、ジャイロセンサーは使ってないのか、回転に対する追従性がイマイチです。

立ち止まって地図をみながら右向け右したり、方向転換したりiPhoneを回転してみてください。回転に対する表示がイマイチなのがわかると思います。

標準マップアプリは、方向転換にビシッと追従して地図も回ります。

この差は、歩きながら方向転換するような歩きナビでは大きな差が出てきます。Googleマップで歩きながらナビすると、迷子になりかねません。

自動車のような方向転換が大回りな場合はそんなに影響しません。

地図データの精度の高さや、電車乗り換え検索では、Googleマップが素晴らしいのですが、歩きナビ用途ではほかの標準マップアプリも再検討してみてください。

ちなみにほかのアプリはどうかというと、Yahoo!地図アプリは方向転換に対応できてます。

表現の仕方が視野範囲の▽ではないのですが、矢印三角の向きでiPhoneの向きが分かります。地図はベクターじゃなくて多少表示が重いのですが、データは詳細で優秀ですね。

MapFan+アプリは、対応してるっぽいのですが、なんか機能してないような…。

見た目は、▽表示があってヘッディングアップモードもあるのですが、本体回転しても変化しません。なんなんでしょ。コンパス+ジャイロではなく、加速度で進行方向を表現してるのでしょうか??

私のような方向オンチは、地図をみながらあっち向いたりこっち向いたり回転させるので、iPhoneの向きを表示してくれるのは重要です。

まとめ

・歩きナビにGoogleマップは不向き、標準マップを

・データ重視ならGoogleマップ

・路線検索+ナビならGoogleマップ

それでは、快適な迷子ライフを!